日本に残る 海の信仰

多くの日本人には、海流に乗って海を渡ってきた祖先の血が流れている。

では、海は、そして深海は、科学で語られるようになる前には、

人々の間でどのような存在として捉えられてきたのだろうか。

沿岸に住む人々にとって、海とは、

経済的な恩恵をもたらすと同時に、

ときに、決して勝ち目のない、暴力的な側面を見せる「脅威」そのものだった。

それは信仰という形になって、

漁業や航海の安全祈願として、暮らしの近くで祀られた。

とくに、太平洋側の多くの地域で特別な存在だったのはクジラだ。

人々は命がけでクジラを採ることによって、多大な恩恵を受けた。

現在でも、クジラに会ったら、

からかったり、悪口を言ってはならぬという言い伝えが残る漁村があるという。

また、『万葉集』や『古事記』には、捕鯨を意味する

「勇(いさ)魚取(など)り」が登場し、 海や浜の枕詞として使われている。

クシラは、人々に海の経済的恩恵をもたらす漁業神、「恵比寿」であり、

人々が海に対して抱いていた恐れと尊敬という信仰の中心点に鎮座する、

もっとも象徴的な存在たった。

一方、身近な海に対するこのような観念の底流には、海のはるか彼方、

あるいは奈落の底に対する憧れと畏敬の念が、かなり古くから存在した。

その代表的な例が「海神の宮(わだつみのみや)や「竜宮城」の伝説である。

池島太郎の伝説では、海亀を救った浦島太郎が、

お礼に亀の甲羅に乗って海底にある竜宮城に招かれる。

竜宮とは竜神が住む海の都である。

栄華をきわめる理想郷には、羽衣をまとった乙姫という美しい姫がいて、

美しい音楽や、あでやかな舞が佐露される。

贅を尽くした料理が供され、金銀財宝があふれている。

死んだあとに霊魂の行くべき極楽浄土としてとらえられていたのだ。

こうして、すべての魂が流れ着く先には極楽浄土があると信じれば、

海に命を奪われた死者の供養を行うことができる。

残された者はどんなに心の慰めになったことだろう。

浦島太郎を意味する浦島子の名は『日本書紀』の「雄略紀」や、

『丹後国風土記』、『万葉集』のなかにも見られるというから、

相当占古い時代から、海の彼方にこのような聖地があるという考えが

あったことがうかがえる。

日本の津々浦々には「浦島の釣岩」、「腰かけ石」といったものが数多くあり、

玉手箱を寺の宝とする神社もある。

人間界に幸福をもたらす宝物はすべて竜宮に端を発する、という考えもあった。

また、とくに沖縄・奄美地方には「にらいかない」という言葉がある。

これも海の彼方にあると信じられていた海の都、極楽浄土を意味している。

稲や火をはじめ、ネズミのようなものまで、神がそこから人間界にもたらしたものとされていた。

西洋での海

西洋ではどうだったのだろうか。

ヨーロッパでは、紀元前13世紀のフェニキア人の時代から、

地中海を中心として海上貿易が営まれていた。

古代エジプト人、アラビア人、ノルマン人と、それぞれの時代で航海が盛んであった。

そのためだろうか、西洋でも海についての伝説や神話、禁忌は数多くある。

まず、海は悪魔が神の仕事を邪魔するために作ったものである。

また、

船乗りが裸の人魚を見ると海が怒る、

悪魔が迷える魂を迎えにくると荒れる、

海には嵐を呼び起こす魔物が住んでいる、

といったようなものもある。

このように、海を恐ろしいもの、対峙しなければならないものと捉える傾向が強い。

死の国は海の彼方にあって、海を渡っていかなければならない。

海は死者を欲しがるという考えもあった。

だから、海岸に流れ着いた死体を埋葬すると、大嵐となり、

死体を掘り出して海に流すとおさまると伝えられていた。

死の国が海の彼方にあると考えるのは、日本の竜宮伝説とよく似ているが、

決してそこは極楽浄土であったり、人間界に幸福をもたらし、

満ち足りていたりするものではない。

この天国と地獄のイメージの違いが面白い。

ともかく、洋の東西を問わず、海の信仰の特徴は、山の信仰にくらべて素朴であり、

そのイメージが時代を経てもあまり変化していないことであるといわれる。

海は広大であるだけでなく、その水面下を把握することが難しい。

山と違ってとらえどころがなく、人々にとって想像すら難しかったはずである。

だからこそ、このような壮大な観念が生まれたのかもしれないが、

古代の人々がもっていたイマジネーションの豊かさに感嘆せずにはいられない。

海洋学の夜明け

さて、こうした信仰の時代は長く続いた。

学問として、海の中の実態を正確に知ろうという試みが始まったのは、

比較的最近である。

天文学などで先んじたヨーロッパでさえ、

長い間、海は航路として重要な位置を占めていたにもかかわらず、

少しの例外をのぞいて、巨大な水塊以外の何ものでもなかった。

波の下にどのような世界がどれくらいの深さで広がっているのかということに、

おそらくあまり人々は興味をもたなかったのだろう。

しかしそんななか、ルネッサンス期になると、

ヨーロッパ諸国はこぞって海外の黄金や財宝の獲得のために冒険、

探検の世界一周航海に出るようになり、海に向ける視線に、変化の兆しが表れる。

1492年には、

コロンブスが大西洋を西に航行し、アメリカ大陸に到着した。

そして、ちょうどこのころ、海洋を科学の目で見つめようとした一人の男がいた。

レオナルド・ダ・ヴィンチ (1452~1519) である。

天才的芸術家であったレオナルドが、

科学者としてもその類稀なる才能を発揮したことはよく知られている。

天文学や物理学、解剖学、建築土木などあらゆる自然科学の分野に対して行った

観察・研究をまとめた膨大な量のノートが残されているが、

そのなかで、とくに「レスター手稿」と呼ばれる

手稿は、晩年の1505~1508年に書かれたもので、

生涯をかけて行った研究の集大成として位置付けられている。

その72ページに及ぶ手稿のなかには905件の実験が記載されていて、

水や波に関する実験も詳細に行われている。

レオナルドは、地中海の海流と波を観測し、

波の動きと水の動きが別であることを理解し、

「円を描く表面の波は、互いに衝撃として広がるのであって、

水そのものが動くのではない。

水は前にいた揚所からは動かず、衝撃が伝わるだけである」と書き残している。

また彼は、かつてそこが海底だったことを示す貝の化石を、

山脈のなかの岩から見つけ、

なぜこのようなことが起きるのかということに疑問をもっていたことも書いている。

その後、1674年にロバート・ボイル

(アイルランド生まれの化学社・物理学者で、気体の体積と圧力は反比例するという「ボイルの法則」で有名)

が、海水の化学について、実験と観測をまとめて出版した。

18世紀中ごろになると、実際に航海に出て、海洋の物理的性質を計測する人物が現れた。

イギリスの探検家、キャプテン・クック(ジェームス・クック)である。

1768~1779年に3回にわたって、太平洋方面の探検・調査の航海を行った。

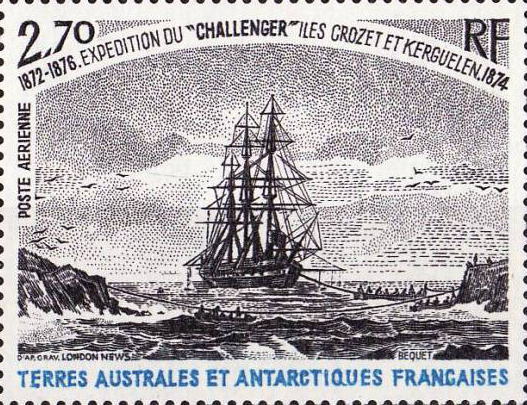

しかし、より本格的な海洋調査を行い、海洋学史上もっとも功績が大きかったとされるのが、1873年から3年5か月をかけて行われた、イギリスの海洋調査船「チャレンジャー号」による探検航海だ。

北極海以外のすべての大洋をめぐり、近代観測装置を使って世界中の海が調査された。

総距11万キロメートル、観測地点362か所に及び、採取された生物の標本は1万3000種を超えたという。

この船で科学者を指揮したエジンバラ大学の教授、ワイヴィル・トムソンは、

「ときとして、めずらしくも美しいものがもたらされた。

それは、なにか未知の世界を垣問見せてくれるようだった」と書き残している。

その後、1893年から1896年には、

ナンセンによって北極海航海が行われ、

1889年から1922年には、

モナコ公国のアルバート一世が、航海により膨大な量の海洋生物を採集したことが、海洋学の歴史に刻まれている。

19世紀、フランスの文豪ヴィクトル・ユーゴーは、

「海の内部を見ること、それは未知への想像力を試すことである」

(”Les Travailleurs De La Mer”より)

と言った。

膨大な量の水の下になにが待ち受けているのだろうか。

《深海の科学》 瀧澤美奈子 2008年5月初版 ペレ出版 より引用